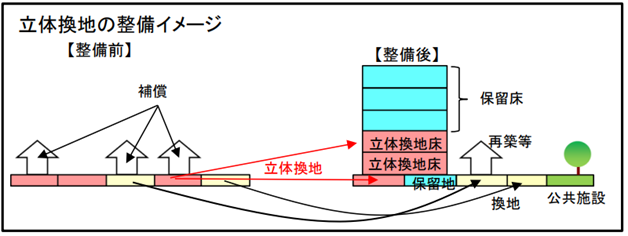

- 立体換地は土地区画整理事業において、従前の土地の権利について換地を定めずに建物及び敷地の権利を与えることができる、法第93条に基づく制度です。

- 国土交通省は、立体換地について保留床の設定、床変換率の向上、権利の早期担保についての運用改善策等を「立体換地活用マニュアル」として平成28年9月に公表しております。

- 区画整理促進機構では、これをベースとして、立体換地導入地区の実例などを踏まえて、立体換地手法を推進するため「立体換地の活用・実務の手引き(案)2024改訂版」を作成しております。

立体換地手法のあらまし

立体換地手法は、公共施設整備改善、木密地区の防災性向上、過小宅地対策、高度利用など多くの街づくり課題に対して、施行者による土地建物の一体的改善が可能な手法です。

立地換地には施行者、権利者、街づくりにとって有利な点が多くあります。

立体換地はどんな事業?

市街地再開発事業に似ていますが、土地区画整理事業の区域の一部分で行う建物の床への換地で、従前の土地の権利を建物および敷地の権利に変換するものです。

平成28年9月に、国土交通省により市街地再開発事業のような「保留床」を設定することが可能であること等の運用改善がなされました。

だれが立体換地を施行できる?

立体換地手法は事業の目的に応じて実施可能な施行者が決められています。

- 過小宅地対策の立体換地

過小宅地を換地にせず立体換地床に変換(公共団体施行) - 高度利用型の立体換地

防火地域及び高度利用地区で施行(公共団体施行) - 権利者の申出又は同意型

申出又は同意があった権利者を対象に立体換地床を建てるもの(すべての施行者が実施できる)

立体換地のメリットは?

①手続き及び事業実施にスピード感や柔軟性がある

| 施行者にとって | 権利者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・立体換地の区域は都市計画決定が不要で、事業手順や権利者ニーズに対応して柔軟に設定でき、計画の自由度が高い ・迅速に着手できる | ・種地を活用して立体換地床を先行して建設し、権利者が早期に直接移転することにより地区内に継続して住み続けられる ・特に高齢者や狭小宅地権利者にとって、資金手当・設計発注・移転再築の手間が不要で負担が少ない | ・全体の事業展開にスピード感がある |

②ポテンシャルの高い地区で小規模宅地を立体換地に集約し大街区をつくる

| 施行者にとって | 低未利用地を所有する 民間事業者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・小規模宅地等の権利を立体換地床に集約して権利変換し、民間事業者の所有する低未利用地を集約して大街区を図る | ・小規模宅地等の権利を立体換地床へ、民間事業者の換地は大街区化し都市機能を引き込み有効活用する | ・大街区化により高度利用と都市機能導入を図る |

| ||

③低未利用地を立体換地に集約し都市機能を導入する

| 施行者にとって | 低未利用地を所有する 民間事業者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・民間事業者が保有する低未利用地を立体換地床に集約して権利変換し、保留床も含めて都市機能や居住機能を導入する | ・遊休地である民間事業者用地を収益性の高い立体換地床に変換することで有効活用する | ・遊休地である民間事業者用地を収益性の高い立体換地床に権利変換し、保留床も含めて都市機能や居住機能をを導入する |

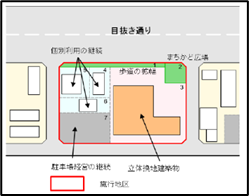

④「沿道整備街路事業」の権利者の移転先を立体換地とする

| 施行者にとって | 権利者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・近傍に権利者の移転先となる代替地が無い場合に、既存或いは新築マンション一棟を施行者が取得し換地床として提供する | ・近傍の立体換地床に直接入居し地域に継続して住み続けられる | ・街路整備にあたり、用地買収による他、近傍での代替地や立体換地換床という選択肢が増え、地域に住み続けられ街路整備の促進を図ることができる |

⑤権利者は他に転出することなく地区内で住み続けられる

| 施行者にとって | 権利者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・事業初期段階で移転先となる立体換地床を整備し、地区に住み続ける選択肢を提供できる ・施行者の用地買収面積を減らすことができる | ・事業初期段階で仮移転せず立体換地床に移転入居し地区に継続して住み続けられる ・権利者自らの資金手当・設計発注・移転再築の手間不要で施行者に一任できる ・換地床の取得にかかる不動産取得税が不要で登録免許税も非課税 | ・全体の事業展開にスピード感がある |

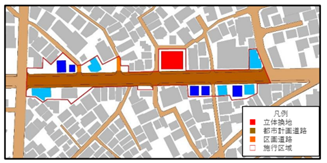

(参考)木造密集市街地改善への期待~種地の立体換地に希望者を集約

| 施行者にとって | 木密権利者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・公有地等の種地に立体換地床を建設し小規模権利者等を移転させる ・この移転跡地を活用し、生活道路、公園、広場及び街区を整理することができる | ・自力での建物再築が困難な権利者が立体換地床に移転し同一の地区での生活継続ができる ・建物が不燃化し安全になる | ・建物の不燃化とともに道路公園等による延焼遮断帯ができ地域の不燃化が進む |

⑥あらゆる施行者が施行可能

| 施行者にとって | 権利者にとって | 街づくりにとって |

|---|---|---|

| ・公共団体、組合、デベロッパーやゼネコン(個人施行)などすべての施行者が施行可能 ・平面の土地区画整理事業に比べて立体換地保留床の処分益で事業成立性が高まる | ・権利者が主体となって組合事業を行うことが可能である | ・様々な立場の団体や個人が施行者として街づくりに参画できる |

⑦権利者の希望にこまやかに対応

| 権利者にとって | 街づくりにとって | |

|---|---|---|

| ・地震・火事に強い耐火構造の建築物へ移転できる ・土地や建物など自身の生活設計にあわせた選択ができる | ・権利者の意向を活かし区画整理後の街づくりの活性化などが期待される |

立体換地制度を活用した地区の参考資料

国土交通省等の立体換地制度等に関する公表資料等

- 立体換地活用マニュアル(平成28年9月)

- 機動的な街区再編に向けた土地・建物一体型の市街地整備手法活用マニュアル(平成28年9月)

- 立体換地手法の活用マニュアル(案)(平成6年10月:(社)全日本土地区画整理士会)

※(一社)全日本土地区画整理士会又は(公財)区画整理促進機構へお問い合わせください)

立体換地の相談窓口

(公財)区画整理促進機構 企画部

TEL:03-3230-4513(代表)